阿提拉全面战争 背景资料图文一览

《阿提拉:全面战争》讲述了将带领玩家探索匈奴王阿提拉的故事,风格融合了《拿破仑:全面战争》与《帝国:全面战争》。游戏讲述了随着古罗马分裂,塞西亚的匈奴王阿提拉正逐步聚集力量,他将毁灭你的文明,身为统治者的你可能被阿提拉征服,或将其逼至帝国的另一方。很多玩家对匈奴和匈人的背景知识还不了解,下面小编就为大家带来《阿提拉:全面战争》背景资料图文一览,希望各位玩家喜欢。

一、背景:匈奴匈人的大致历史与东西方史学界二者关系研究之沿革

匈奴(Hsiung-nu)是对从战国时期一直到东汉活跃在今蒙古高原的民族集团的称呼,其最早的发源可能能追溯到夏末的民族迁徙和商朝时期的鬼方。《史记-匈奴列传》说“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维”,而周易中则记载“高宗伐鬼方,三年克之”,“震用伐鬼方,三年有赏于大国”,均代表了武丁征伐鬼方的历史事件,之后“鬼方易”,有墓葬证据显示他们迁徙到了贝加尔湖到七河流域一带。匈奴一词最早出现在《逸周书-王会》《山海经-海内南经》《战国策-燕策》之中,而始皇帝时期匈奴被从河套故地逐出,后又乘中原大乱之时重回河套。至冒顿单于时期,匈奴统一漠北和西域大部,“诸引弓之民并为一家”,开始了和汉朝的长期对抗。在汉武帝中后期,匈奴军事上接连失败,再加上其后的内乱和五单于争立,国势渐衰,呼韩邪单于南下附汉才保住了汗位。AD48年终分裂成南北匈奴,南匈奴南下附汉。之后经过多年和汉与鲜卑、丁零的战争,北匈奴不支,于AD91年开始西迁。之后匈奴虽然还是有所反复,但已无大势,逐渐淡出中国史料。

匈人,即西方古典史学家笔下的HUNS(拉丁语为Huni,希腊语为Ouvot或OOvvot),于古典时代末期的4世纪后半叶出现在顿河以东的草原上。此后匈人接连征服了阿兰人和东哥特人,并长年攻击东罗马帝国的北疆,造成了欧洲一次范围上史无前例的民族迁徙。Scourge of God阿提拉【注1】更是横扫过大半个欧洲,创建了西至意大利法国边境,东至里海的广大帝国,但终究在沙隆之战中被哥特罗马联军所击败。阿提拉死后,匈人帝国迅速土崩瓦解,匈人在欧洲主体历史中也沦为了雇佣兵和看客。但是匈人的威名尚在,以至于后世很多进入欧洲人视野的其他亚欧草原游牧民族都被冠以Huns之名。

欧洲学者向来对匈人的起源和早期历史知之甚少,直到18世纪,法国著名学者德经在其著作《匈人,突厥,蒙古人及其他西方鞑靼人的通史》中,首次推断欧洲记载中的匈人即中国史籍中的匈奴,并描述了匈奴西迁入侵多瑙河流域的历程。其后影响极大的吉本《罗马帝国衰亡史》采用了这一说法,德国著名汉学家夏德在《匈人研究》中亦赞同这一观点。至此,西方学界才将视线聚焦到2世纪后期消失在西域的匈奴和4世纪中期出现在东欧的匈人之间的关系。伯恩施坦的《坎库勒墓葬》和江上波夫的《匈人匈奴同族论》分别从墓葬DNA分析和匈人活动区域出土汉式/匈奴式随葬品,给予了同族说有力的支持,而上述这些研究都集大成于内田吟风的《匈人、匈奴同族论研究小史》。在一段时间内,匈奴匈人同族说几乎成了学界的定论。

但后来随着一些证据的出土和双方对于对方文献研究的深入,很多问题浮现出来,反对的声音不断出现。苏联学界首先对伯恩施坦对于坎库勒墓葬年代的鉴别提出了质疑,同时亦指出墓主人的人种分析上存在偏差。其后,奥地利著名匈人研究学者曼辰海尔芬在以《匈人世界——历史与文化的研究》为首的一系列著作中,从文化、语言、人种、艺术等多方面分析,提出了匈人和匈奴诸多显著的不同。由于曼辰对语言学,考古学和艺术史上极高的造诣,使得学界重新审视被视为真理的“同族论”。其后,西方学界的观点开始发生转变,如法国科学院韩百诗就在《匈人和匈奴人》一文中提出,现有证据过于琐碎和模糊,无法证明匈人和匈奴之间的直接传承关系。现在,西方学界的主流观点是匈人和匈奴存在渊源或者某种联系,但没有足够的证据证明两者是一个民族集团;而同族论的观点也转变为“西迁的北匈奴是匈人众多祖先中的一支”。

中国学界最早在19世纪20年代就开始关注匈人匈奴同族说,清代内阁学士洪钧在所著《元史译文证补》中率先提出了匈奴即为匈人之说,并对粟特国进行了特别考证。他结合了西方史料中公元前后直至3,4世纪欧亚草原中部各游牧民族分布情况的论述,明确提到了匈人和匈奴之间的相似性(名称上的相近),开创了国内匈人匈奴关系研究的先河。而到20世纪初年,国内的研究体系受国际上流行的同源说影响,也是清一色的同族学说。章太炎所著《匈奴始迁欧洲考》中就言“匈奴为汉所驱,皆转入欧洲”,梁启超的《中国历史研究法》中为了说明不同地区不同时间历史事件的关联性,特意提到芬人(Huns/Fins)即“窦宪击逐西徙之匈奴余种也”。这几位国学大师对中国史学界在此问题上的研究方向产生了深远的影响,其后姚从吾的《欧洲学者对于匈奴的研究》更是系统的介绍了之前100多年间欧洲同族论者的研究成果,给国内的匈人匈奴关系研究定下了基调。

建国之后,国内学者将主要精力投入到匈奴西迁具体过程的研究上,以齐思和《匈奴西迁及其在欧洲的活动》等文为代表。该文中将匈奴西迁欧洲分为乌孙,康居,粟特和阿兰四个阶段。其他学者提出的迁徙路线还有不少,但是都是大同小异,大致遵循乌孙游牧区——吉尔吉斯草原——黑海北岸的顺序。国内学者同时还在中外史籍的衔接上做了很多的研究和比对,但总体的成果不是非常的显著。这一时期反对同族论的只有王建中《关于匈奴西迁欧洲的质疑》一文。1990年余太山《匈奴、Huns同族论质疑》一文是国内迄今为止唯一一篇系统的质疑同族说的文章,该文从史料,人种和语言学等多方面对同源说进行了逐一反驳,其后续《关于Huns族源的臆测》一文中更是提出了匈人的祖先之一可能非匈奴而是史籍失载的鲜卑人之说。近几年国内匈奴史研究成果较为丰硕,但是关于匈奴西迁的专门研究少之又少,没有太多的新进展。

二、匈人匈奴同族论主要论点和证据

除去人种和语言方面的证据和论断,同族论的主要观点和较为关键性的证据,可以归结为以下几点:

一、匈奴和Hun发音接近,而且在Huns席卷欧洲之前,西方已经使用Huns或者发音与之相近的名词来指代中国史籍所见之匈奴;而中国商超的文献中也将匈奴称为匈

《地理志》中据Apollodorus(约前200年)记载,希腊巴克特里亚诸王将他们的领土扩张到Seres和Phryni,而Seres产丝绸,指代的应该是中国,Phryni应为匈奴。Pliny《自然史》称,Tochari附近居住有Phuni人,与Phryni类似,亦指代匈奴。托勒密的(AD2世纪)《地理志》所记载的Gyrnaei位于锡尔河北岸至巴尔喀什湖一带,也为匈奴。而大英博物馆所藏St.Hieronymus(约340-420年)的拉丁语地图上,Seresoppidum(中国)的附近,标有Huniscite(即Huniscythae,匈奴斯基泰),该图可能依据的是公元前7年8月绘制的罗马地图和Agrippa(约前62年-12年)的世界地图,由此可见,公元前的欧洲人已经知道中国之旁有匈奴,且称之为Huni。

亨宁和贝利在对A.Stein于敦煌汉代烽燧遗址发现的粟特文信函进行研究时,发现写信的粟特商人称一个民族为Xwn(chwn),而根据其描述来看这个民族显然就是匈奴,可见粟特人称呼匈奴的读音和Hun非常接近。而匈奴的上古汉语发音可以拟为xbrong-no,和匈人的发音正相符合。

中国文献中关于匈奴的起源,乐产《括地谱》中提到:

“夏桀无道,汤放之鸣条,三年而死,其子獯鬻妻桀之众妾,避居北野,随畜移徙,中国谓之匈奴。”

关于此种说法,吕思勉在《中国民族史》中提到过以下之论断:此族在古代,盖与汉族杂居大河流域,其名称或日猃狁,或日獯鬻,或日匈奴,皆一音之异译。王国维曾有《鬼方昆夷严允考》一文,其中说到:我国古时有一强梁之外族,其族西自淠、陇,环中国而北,东及太行、常山间,中间或分或合,时入侵暴中国,其俗尚武力,而文化之度不及诸夏远甚,又本无文字,或虽有而不与中国同。是以中国之称之也,随世异名,因地殊号。至于后世,或且以丑名加之。其见于商、周间者,曰鬼方,曰混夷、曰獯鬻。其在宗周之季,则曰严狁,入春秋后,则谓之戎,继号狄。战国以降,又称之曰胡,曰匈奴。言下之意,匈奴的名称经历了獯鬻—荤粥—混夷—严狁之渐变,终号匈奴。而荤粥和混夷等名字的上古音无疑是和Hun非常接近的。

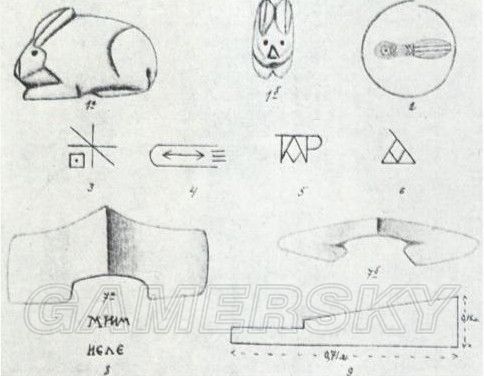

国内近年有学者以这一观点为出发对甲骨文进行了研究,声称甲骨文中的亚凶即为荤粥,是严狁的一支,是为匈奴的祖先。史籍中出现的工口方即为凶方,而凶字在甲骨文中是弓箭的象形,代指了河套地区一个善于使用弓箭的方国,而这个方国最终演变为匈奴。而凶字的发音几乎和Hun完全一致。至于奴字的来历,文中根据殷墟卜辞中的“于王曰匈凶方矢”,声称凶方曾经短暂的被商朝所奴役,故在中国文献记载中,凶字之后加上了奴字,但该民族对自己的称呼依然为凶【注2】。

二、中国史书中的多处记载,可以和西方记载完美衔接,梳理出匈奴西迁的清晰脉络

关于匈奴西迁的具体路径,就如前文所述,即使在同族说的不同学者之间也存在着一些分歧。但总体来说,这些分歧都不大,没有根本性的差别。这里笔者列举的是常见的乌孙——康居——阿兰路线。

首先,匈奴人西迁的第一站为乌孙故地,即为伊犁河流域,主要根据为《后汉书-袁安传》等列传记载,其原文如下:

“明年(和帝永远三年,91年),北单于为耿夔所破,遁走乌孙,塞北地空,余部不知所属。”——袁安传

可以看出,北匈奴被汉军所击败后,单于向乌孙方向逃窜。而乌孙和匈奴的关系向来亲密,接待北单于的可能性极大。并且北匈奴虽然衰落,但由于长期和汉反复争夺西域,以至于有西域“三绝三通”,故北单于即使兵败,他在此地的影响力依然不可低估。

接着,匈奴西迁的第二站为康居,即为吉尔吉斯草原,其主要依据为《魏书-西域传》:

“悦般国,在乌孙西北,去代一万九百三十里。其先,匈奴北单于之部落也。为汉车骑将军窦宪所逐,北单于度金微山,西走康居,其羸弱不能去者住龟兹北。地方数千里,众可二十余万。凉州人犹谓之单于王。”

董琬、高明西使之后悦般和北魏始互知,其后两国往来甚为频繁,悦般一再朝献,并和北魏商定夹击柔然。所以关于悦般的记载应该是准确无误的,即悦般人是某次北匈奴进行迁徙时留下的部分羸弱部众,而北单于向康居方向迁徙。同族论的观点是,安帝延光年间已经将其实力延伸到黑海一带,同时放弃了葱岭以东的地区,向康居迁徙则始于158年左右,最初抵达康居北部,终于在晋初280年左右占领了康居本土即为吉尔吉斯草原。《后汉书-西域传》中记载,

“北虏呼衍王常辗转蒲类、秦海之间,专制西域,共为寇钞。”

李贤注:大秦国在西海西,故曰秦海也。罗马帝国正位于黑海之西,故此处秦海当为黑海。而158年之后,中国史籍不见北匈奴活动的痕迹,所以放弃葱岭应该是在这个时期,其原因很可能是檀石槐鲜卑向西扩张“尽据匈奴故地”所至。至于北匈奴在晋初占据康居的推断,则是来源于《晋书-西戎传》:

“康居国在大宛西北可两千里,于粟戈、伊列邻接。其王居苏薤城。风俗及人貌、衣服略同大宛。地和暖,饶桐柳蒲陶,多牛羊,出好马。泰始中,其王那鼻遣使上封事,并献善马。”

其中苏薤一词系Soghd(Sogdiana)之音译,而康居之王都此前在卑阗(Chimkend和Turkestan之间,Soghd以北),可见由于北匈奴的迁徙和挤压,康居放弃了北方的游牧区,迁都到了南方的农业区。

而匈奴迁徙的第三站即为奄蔡即阿兰故地的黑海北岸,主要依据为《魏书-西域传》有关粟特的一则记载:

“粟特国,在葱岭之西,古之奄蔡,一名温那沙。居于大泽,在康居西北,去代一万六千里。先是,匈奴杀其王而有其国,至王忽倪已三世矣。其国商人先多诣凉土贩货,及克姑臧,悉见虏。高宗初,粟特王遣使请赎之,诏听矣。自后无使朝献。”

至于奄蔡即为阿兰的证据来自于《三国志·魏志·乌丸鲜卑东夷转》裴注引《魏略》:

“转西北则乌孙、康居、⋯⋯有奄蔡国一名阿兰,皆与康居同俗。西与大秦 ,东南与康居接。其国多名貂,畜牧逐水草,临大泽,故时羁属康居,今不属也。”

关于前面一条记载,争论向来很多,现仅列举同族论的两种主要观点【注3】:1.代地指代的是今山西代县一带,如果以其为圆心画出半径为8000公里的圆形,会发现其西北角经过克里米亚附近的东欧草原。而粟特一词可以理解为克里米亚半岛Sughdak的音译,所以粟特传记载的内容可以看做是匈奴对黑海北岸的阿兰Alan的征服。而西方史籍中,匈人在进入欧洲之前首先征服的就是阿兰人,故这里中国文献和西方文献衔接了起来,证实了匈人匈奴同族说。2.粟特为中亚Soghd的音译,这说的是匈奴征服粟特巩固在河间地区的霸权,迁徙到黑海北岸征服阿兰是在这之后。

三、匈人活动范围内发现了汉/匈奴风格的文物,且匈奴西迁的可能路径上亦出土了渐变风格明显的一系列匈奴墓葬

最早发现的可能证实匈奴和匈人关系的古墓,是伯恩施坦在1926年于塔拉斯山谷的Kenkol河附近发现的一座公元前一世纪左右的墓葬。墓葬为地下墓穴型,其中共有四具尸骨。伯氏认为,埋葬在墓室中央的两具为蒙古利亚人种,而处在外围的两具是欧罗巴人种,这明显说明了该地的原住欧罗巴人种在公元前一世纪时期被外来入侵的蒙古利亚人种所统治,而这些入侵者便是匈奴/匈人。而以此推广,在中亚出现的大量地下墓穴型墓葬,都有可能是匈奴人所建,从这些墓葬的分布中可以清晰的看出匈奴迁徙的轨迹。

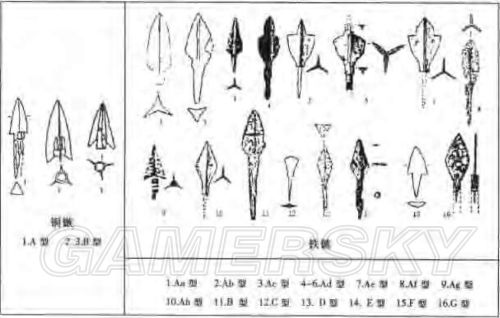

其后,克里米亚的Kerch,高加索的Kuban等地陆续发现了汉制的玉具剑和其仿制品,其中Kerch墓葬时代大约为公元三至四世纪,不仅出土了玉剑,还有绢布出土,和楼兰、诺言乌拉发现的汉绢相似,应为汉物。伏尔加河流的匈人阿兰人遗址还出土了汉式弓箭,高加索地区出土了汉代日光镜。众多出土文物中,以鍑最能体现北匈奴迁徙期间渐变的过程,南西伯利亚和乌拉尔山中段出土的鍑是匈奴所用B型和C型演变而来,被称为D型鍑,而在匈牙利等欧洲地区发现的铜鍑大多是D型进一步演变出的E型鍑。年代的判定上,这些出土物往往和罗马可资断代的器物共存,时代较为可靠。

截止20世纪80年代,中国新疆发现了一系列的匈奴墓葬群,其分布大致为从西汉时期开始,自东向西,沿巴里坤—吐鲁番—和静分布,越往西年代越晚。墓主人多为仰身直葬,符合匈奴一向下葬习惯,陪葬品也都是鲜明的匈奴风格,其中和静匈奴幕中的人骨可以判断出含有欧洲人种特征。1997 年,М. К. 哈布杜里那和К. А. 阿吉谢夫在哈萨克斯坦七河流域谢米列契地区别里克塔什1号墓地 发现26 座古墓,为男女双人合葬。男性东西向,头向西,女性南北向,头向南。墓内发现殉牲,并出土了有典型匈奴风格的陶罐等,但其他如带柄铜镜和骨质箭簇则有鲜明的当地风格。此墓时间约为公元1世纪末~2世纪左右,证明了北匈奴西迁到达此地,并与当地民族有了一定程度的交流和融合。

丧葬习俗上,西方史学家对于匈人的葬礼有非常详实的记录,著名的《处室匈奴王阿提拉汗庭纪行》中记载的贵族葬礼为:“贵族或诸侯的马要在其主人死后第三天、第七天或第四十九天杀死,由亲友享用。人们将葬礼后筵席所剩的东西、马辔具、马鞍、武器一块烧掉,然后把灰烬和食物等陪葬品埋到离墓不远的地方⋯⋯男子们剪下自己的辫子,在自己原先已令人害怕的脸上刻下深深刀痕,用鲜血哀悼其领袖。”而阿提拉本人的葬礼也有记叙:“尸体被置于城中央的一个丝绸帐篷中,挑选出的骑士骑马围绕尸体疾跑、哀歌。接下来是狂欢的酒宴,悲伤与娱乐交替进行。尸体在夜里被秘密下葬,最里面用黄金,外面用银子,最后用铁裹住⋯⋯安葬阿提拉的人在葬礼后被无情杀死。”而匈牙利确实发现了这样三层结构的葬具。

于此相对应,道尔吉苏荣等在诺音乌拉贵族墓附近发现祭祀坑的情况与上述记载是基本吻合的。在匈奴墓葬的发掘过程中,常常发现墓穴中有炭粒,有的棺椁有烧焦的痕迹。匈奴人的棺椁木板上也经常发现钉上金箔片如日月形金箔以及各种动植物等纹饰作装饰,个别匈奴墓葬的棺椁内部还贴有一层金箔。诺音乌拉M1 、M6 周围发现有祭祀坑,里面发现大量的炭粒、灰烬、烧焦的木炭以及动物骨骼、陶器、铁器等物。这些遗物很可能就是葬礼后宴席上所剩的被烧掉后埋在不远处的灰烬和陪葬品。而且诺音乌拉等墓葬中普遍发现剪下的发辫和发束,有的装在丝绸锦袋中。

三、非同族论的反驳和新观点的提出

非同族论学者在研究过程中列举了匈奴和匈人的诸多不同之处,并指出了同族论主要论据中的一些漏洞和不准确之处,详细如下:

一、东西方在文献中的匈奴和匈逐渐演变成游牧民族的通称,并不代表特定的民族

匈奴鼎盛之时,势力范围中囊括了众多不同的游牧民族,再加上和汉长期的战与和,使得汉对于匈奴的了解远胜于其他游牧部落。故在中国后世的史料中,很多游牧民族被纷纷打上了匈奴的烙印。《宋书-索虏传》称“匈奴有数千百种,各立名号,索头亦其一也”,《南齐书-魏虏传》亦称“魏虏,匈奴种也”,而这些民族显然都不是匈奴。

同样,在匈人肆虐欧洲80年之后,Huns一词变成了欧洲人尤其是东欧人对于通过欧亚大草原长途迁徙而来的游牧民族的通称,Ephthalite、Bulgar、Avar等均被称为或自称Huns,而这些人亦和匈人没有直接关系。所以中外史籍中有关匈奴和匈人的记载不能笼统的不加辨别的都算作匈奴和匈人的记载,而是要加以仔细鉴别后再行使用。

二、欧洲古典史学中记载的匈人入侵和中国史书中记载的匈奴西迁之间有明显的空白期

虽然如上文所示,支持同族论的学者们拟出了详细的北匈奴西迁路径,但是这其中并不是每一步都是无懈可击的。首先,对于为窦宪所败的北匈奴单于之去向,史学界一般赞同袁安传之说法,但《后汉书》之中亦有不同的描述如下:

“(永元三年)二月,大将军窦宪选左校尉耿夔出居延塞,围北单于于金微山,大破之,获其母阏氏。”——和帝本纪

“(永元)三年,宪付出河西,以夔为大将军左校尉。将精骑八百,出居延塞,直奔北单于庭,于金微山斩阏氏、名王以下五千余级,单于与数骑脱亡,尽获其匈奴珍宝财畜,去赛五千里而还。”——耿夔传

“三年,北单于复为右校尉耿夔所破,逃亡不知所在。”——南匈奴传

这几则记录中,都只说了单于“脱亡”“不知所在”而并未明确其逃窜方向,故言北单于逃往乌孙,到底是后人考证之结果,还是仅仅依靠地理和政治因素做出的猜测,笔者依然保有一些怀疑。

悦般国建立的过程和时间,诚如上文所说,由于史料的可信度非常高,所以向来没有多少质疑之声,其记载的北单于西走康居之事应确有其事【注4】。但是用《晋书-西戎传》的那条内容来为北匈奴占据康居确立时间表的话,却是相当不妥,盖因西戎传中的这段记载乃是同书的《康居传》与《粟戈传》混合而来:

“康居国在大宛西北可两千里,与粟戈、伊列邻接。泰始中,其王那鼻遣使上封事,并献善马。”

“粟戈国,属康居。其王居苏薤城。风俗及人貌、衣服略同大宛。地和暖,饶桐柳蒲陶,多牛羊,出好马。”

可见原始的康居词条中,并未提及康居迁都一事,故“康居因为北匈奴的迁徙而被迫迁都南方”一说站不住脚。

图为图为中亚地名汉英对照(虽然有些地方可能有误,但大致没错)

而下面的粟特国条,是历来争论最为激烈的条目,盖因粟特一词即可看做克里米亚半岛Sughdak的音译,亦可看做中亚Sogdiana的音译。若果如后者所言,则此条记载和所谓匈人征服阿兰没有任何的关系,只是记载了匈奴或者白匈奴征服河中南部索格狄亚那地区的过程。不少同源论学者的一大重要依据是其中记载的“去代一万六千里”刚好符合从中国北方到南俄草原的直线距离。但是需要指出的是,中国史书中大量的距离记载并不能完全的和实际情况吻合。以同书中的洛那国和波斯国条为例:

“洛那国,故大宛国也。都贵山城,在疏勒西北,去代万四千四百五十里。”

“波斯国,都宿利城,在忸密西,古条支国也。去代二万四千二百二十八里。”

从这两条可以看出,所谓粟特位于费尔干纳盆地和伊朗高原之间且更靠近前者,显然指代的是河中地区,而不是比波斯还要遥远的南俄草原和克里米亚半岛。所以可以肯定,粟特国条记述的不是匈人征服阿兰的过程。

部分同族论学者也发现了该问题,故对其理论进行了修改,声称匈奴在征服了粟特之后,再次西迁征服了阿兰,从而进一步挺进欧洲。然而,这样的修正说法也站不住脚,因为没有任何文献记载了这支匈奴在征服了粟特之后的后续行为,这样就形成了文献的断档,仅用臆测无法证明匈奴有没有进一步西迁到南俄草原。况且,粟特国条中还有条记录值得关注,就是“至王忽倪已三世矣”,这明显的表明这支匈奴没有继续迁徙而是留在该地三世。结合魏高宗在位时间(452-465年),这时期匈人在欧洲的历史已经接近尾声,故这支匈奴是匈人的可能性基本可以排除。

生产生活方面,游牧和渔猎占据了最主要的位置,这点上匈人和大多数游牧民族无异【注5】。令人尤其感兴趣的是关于匈人农业方面的考证。虽然古典文献中对于东欧和西北亚的众多游牧民族的描述基本都是“不事农事”,但考古学家们依然在Turgon河下游一个萨尔玛提亚风格的墓穴中发现了一柄镰刀。类似的东西也出现在了鄂毕河上游地区,而这个地区被认为很有可能在匈人入主东欧之前所活跃的范围之内。不过至今为止,匈人遗迹中依然没有发现任何的谷物残留,农具也仅限于收割用的镰刀,而耕作的农具仅仅在阿兰人的遗迹中发现了一件,还很原始。故现在的证据远远不足以证明匈人有系统的或者规模较大的农业行为。至于居住,匈人直到阿提拉时代,才有了简单的住房,且仅仅供王族成员使用,更多的人,甚至阿提拉本人,还是居住在帐篷之中,连阿兰人那种将车子围起来建造的简易聚居地都很少见。相比较之下,被匈人统治的西哥特人建造木质房屋的技术十分高超,甚至被罗马人所认可。

需要注意的是,马氏记载中所谓匈人“从不为宗教迷信所困扰”云云已和扯淡相差不远,这可能是由于匈人政治上松散带来的善变,被基督徒们误解成了匈人信仰上的缺失。其实有非常多的文献和考古证据表明匈人是信仰萨满教。就现在的情况看,似乎和匈奴的“天地祖先崇拜”有些区别,但由于证据太过稀少,故不在此详细讨论。

冒顿单于之后,匈奴的社会结构正式脱离了原始的部落联盟进入世袭制国家阶段,冒顿本人设置了完善而等级分明的官僚系统,从左右贤王一直到左右大当户,从下而上集中权力,最后汇聚到单于,由其直接控制整个部族。这些人要定期参与单于组织的庭会商议国事,但重大的决策依然由单于做出。这种等级森严的制度从墓葬的规模中亦可以看出。同时,匈奴的社会结构是军政合一的典型游牧民族结构,除了单于自己统领军队以外,自左右贤王以下,直至大当户也都分别领军指挥作战。这些统领万骑的军事首领共有二十四人左右,其下各自置有千长,百长,什长等各级中下级军官,其编制可算是中古时期非常成熟的军队体系。

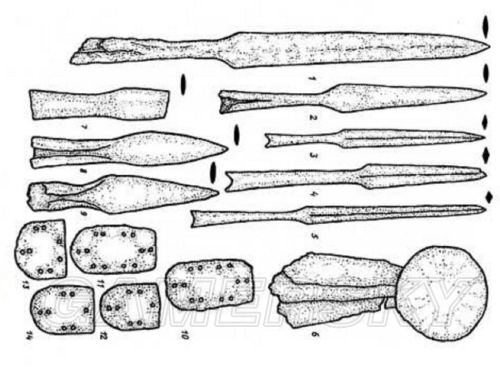

匈奴经济方面最大的特点是铁器在生产生活中占据支配地位。公元前三世纪之时,匈奴所用的主要工具已经是铁器而非青铜器或者骨器了,而他们使用铁器的历史最早甚至可以追溯公元前七世纪的方形石墓中出土的铁斧铁刀。前二世纪起铁镞取代了铜镞和骨镞,成了最常见的匈奴箭镞,而箭镞这一消耗量极大的物品的铁器化,充分说明了匈奴冶铁业的规模和水平。同时,民用器中铁器也取代了铜器和骨器的地位成了最常用的器物,虽然这一过程较兵器更为缓慢,但前一世纪也基本完成。再结合匈奴铁器精巧的做工和种类繁多的工具之发现,我们可以认为匈奴具有很高的矿石冶炼和铁器制造水平。

在衣着方面,匈奴人亦受中原影响甚大,如诺音乌拉墓葬中出土了很多丝绸织物,风格细致华美,同时也有很大量的匈奴风格的毛织物:

相比于匈人农业方面模糊暧昧的孤证,关于匈奴的农业生产方面的证据非常之多,文献的部分记载如下:

“(匈奴)谷稼不熟。” ——《汉书-匈奴传》

“匈奴怨诸国共击车师,遣左右大将各万骑屯田右地,欲以侵迫乌孙西域。” ——《汉书-匈奴传》

“匈奴发骑田车师......昭帝时,匈奴复使四千骑田车师。宣帝即为,遣五将将兵击匈奴,车师田者惊去。” ——《汉书-西域传》

可见至少匈奴军队在农耕区屯田并非罕见之举。这点在考古挖掘上得到了更多的证明。公元前三世纪以前的匈奴方形古墓中就发现了农业用石臼,诺音乌拉第23号匈奴墓还发现了农作物的种子。此外很多的匈奴墓中都发现了不少谷物、农具以与农业有关的大型陶器,有些陶器中还盛满了谷物。铁犁铧、锄、铲、像刀、鹤嘴斧以及石墨盘、石臼等多种农具的大量出土也为匈奴人的农业活动提供了佐证。

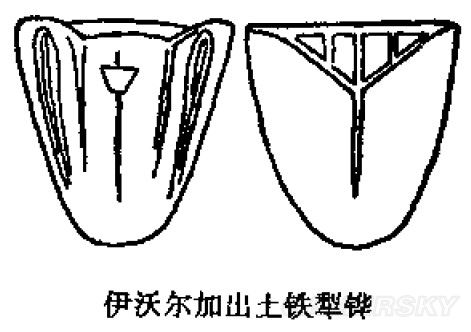

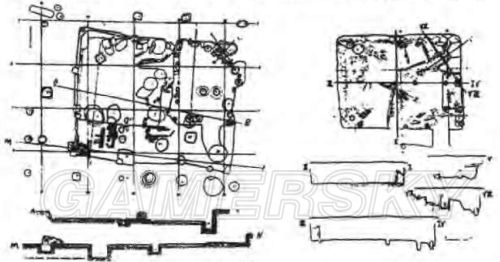

而城镇方面,中国文献中记载的匈奴较为有名的城池计有以下几座:龙城,赵信城,颓当城,范夫人城和郅支城。考古工作者在外贝加尔地区发现了十余座匈奴人所建造的城市遗址,其中以伊沃尔加古城最为著名。该城为不规则长方形,南北长348米,东西宽194~216米,东侧为古河床断崖,北西南三面以四道土墙,三道壕沟外加木栅栏构成总宽达35~38米的防御体系。城内有80多处圆角长方形房屋遗址,城中有一大殿,其侧发现了冶铁炉址,出土大量铁器陶器。一般认为,这是匈奴北方边防的中心城市之一。

虽然对于匈奴到底是“南游牧北农耕文明”,抑或农耕城居只是游牧的一个补充,以及匈奴人获得这些技术的渠道学界还有争议,但是匈奴掌握了一定程度的农耕和城市建造技术是毫无疑问的。

军事方面,我们同样可以结合考古发掘和文献记载来看二者的特点和不同之处。以下对匈人作战方式的描写依然出自马赛里努斯的《历史》:

“匈人有时会通过主动挑衅发动战争,他们的作战阵型为楔形,作战时发出凶猛的战吼。为了行动敏捷,他们轻装上阵,因而总能做出出其不意的行动。在战场上他们会故意骤然分散攻击,散乱的向各个方向突击,给敌人造成惨重的损失。由于他们移动极为迅速,在他们攻入堡垒洗劫营寨之时,敌人还没有察觉。你可以确定的说,匈人是最可怕的战士,因为他们会在很远的距离上用弓箭射击,且他们用的箭头和我们不同,是用削尖的骨头制成,他们连接箭头和箭杆的技术非常高超。冲过这段距离后,匈人会用剑和敌人近身肉搏,而全然不在乎自己的生命。当敌人全力格挡他们的刺击时,他们会使用绳索捆住敌人,使得其丧失骑马和行走的能力。”

匈人向来以高超的骑射本领闻名,直到一个世纪之后,充分掌握了骑射技巧的东罗马人依然称赞匈人是“最好的弓箭手”,这也是众多学者认为他们与匈奴有关系的原因之一。欧洲考古学家经过长期努力,大致复原了匈人所用的弓。这是一种长度在140cm~160cm之间的大号反曲弓,上下弓臂长度不等,上弓臂更长(参见和弓),和常见的长度70cm~115cm萨珊弓、斯基泰弓以及117~130cm左右的汉弓比较,匈弓的长度和形制都很反常,似乎自成体系。而箭矢正如马赛里努斯和后世记录中一再强调的,使用的是骨制的箭簇。

马氏在《历史》中没有提到任何关于匈人着甲的记录,还特意提起匈人轻装上阵,各地匈人的墓葬中也没有发现任何盔甲,这说明了至少在匈人入主欧洲的早期,绝大多数的匈人是不着甲的。虽然后世有多位学者提到了匈人穿着铁质鳞甲等重甲,但这也大多局限于贵族和有名的勇士,且匈人在后期从众多仆从国和战利品中得到盔甲也是顺理成章之事。海尔芬在《匈人世界》中对匈人着甲问题给出的论点是:直到阿提拉时代,绝大多数的匈人都是不着甲的,但贵族阶层一直有良好的盔甲防护,且随着战争的发展和战利品的增多,这些贵族阶级的数量迅速扩大。

匈人的主要肉搏武器为剑,剑的形制和萨珊剑不同,剑格只有后者三分之一宽,雕刻和镶嵌上反而有玉石等具有浓厚的中国风格之物(不过鉴于此时代从西域一直到东欧各地中国风格的剑柄都有出土,这不算奇怪)。在部分匈人墓葬中,发现了类似于萨尔玛提亚人喜用的重型长杆骑枪和标枪的遗迹,但数量稀少,似乎不是制式装备。

相比之下,中国记载中关于匈奴作战方式的专门记录较为稀少,故太史公在《史记-匈奴列传》中的记载就显得弥足珍贵:

“儿能骑羊,引弓射鸟鼠,用为食。士力能挽弓,尽为甲骑......其长兵则弓矢,短兵则刀铤。利则进,不利则退,不羞遁走。”

可以看出匈奴的军队都是骑马作战的弓箭手,并配备有肉搏所用的刀剑和矛。但关于“尽为甲骑”中“甲”字到底作铁甲解还是作皮甲解,尚有争议。西北汉简中登记甲胄,铁甲均称“铁铠”,皮甲均称“革甲”,少量的记录里省略了铁和革,直接称为“铠”和“甲”。然而《史记-卫将军骠骑列传》中记载霍去病去世时“天子悼之,发属国玄甲军,陈自长安至茂陵,为冢象祁连山”,唐张守节注:“玄甲,铁甲也。”似乎在太史公的笔下,甲不一定是指代皮甲,亦可以指代铁甲。而且联系匈奴发达的冶铁业手工业和巨大的矿石需求量,为部队提供铁甲也并非很多人想象的那么困难。在这个问题上,笔者的见解是:太史公笔下的“尽为甲骑”应该指的是匈奴骑兵都披挂铁甲,但鉴于太史公并非普罗柯比那样直接目击战场的史学家,所以匈奴骑兵中铁甲的装备率应该没有他所描绘的那么高。即便如此,这条记录依然说明了,武帝时期匈奴就装备了相当规模的铁甲。

这一点在出土的匈奴墓葬中得到了一定程度的证实。于外贝加尔地区出土的匈奴铁甲片,其中两枚(10,11)与呼和浩特二十家字汉城出土的T852:2型铁甲片在大小和编连方法上很是相似但略有区别,而考虑到后者是典型的汉代札甲的甲片(即杨家湾汉俑所着的铁甲),故匈奴很有可能装备有一定量的自产而非缴获汉军的札甲,这点在整个欧亚草原上都是比较罕见的现象,因为从中亚到南俄,游牧民族装备的铁甲还是以鳞甲占绝对优势,札甲非常少见。其他大量的甲片则为典型的鱼鳞甲,上边直下边圆弧,编连方法上亦和汉军所用有很大区别。故可见,匈奴有自己生产铁甲的能力,而不仅仅靠缴获敌人的铠甲来武装自己。

近战武器方面,匈奴喜用短刀和剑,和匈人并无太大区别,然而最大的不同在于箭镞之上。如上文所述,由于发达的铁器制造业,匈奴所用的箭镞,虽然铁铜骨三种质地的都有,但是数量上以铁镞为绝对多数,其种类也有十数种之多,分类明细,制作精良。铜镞数量已经很是稀少,而骨镞只是有极为零星的发现而已。虽然《盐铁论》中大夫谓匈奴“素弧骨镞,马不粟食”,但通篇看来,这不过是个对战争几乎一窍不通的穷酸文人在皇帝面前耍嘴皮子,和另一个穷酸文人互喷嘴炮而已,实在难以用作考古的依据。

四、对于匈人和匈奴人种归属和语言归属的研究

之所以将这个话题单独列出讨论,是因为这个话题是匈人匈奴关系研究上最为难缠而分歧严重的领域,就算是在同族论者中,亦存在极多的不同意见,对于同一考古发现也有不同解释,故笔者这里以考古结果为线索,列举各家之言,而不强求得到准确的答案。

1、匈人

先看匈人。我们依然从文献资料入手,看其中对匈人来源和相貌的记载:

“匈族,这个居住在麦奥提克(Maeotic)沼泽地以外冰冻海洋之滨的民族,其野蛮超乎想象。我们的古代历史记载中很少提到这个民族。匈人的孩子刚一出生,他们的面颊就被刀深深刻划,这样当他们长大时,脸上的刀疤纹路会阻止胡须的胜仗。因此匈人成年后,他们相貌丑陋,没有胡须,形同阉人。所有匈人都有着紧凑强壮的四肢,肥短的脖子,而且身材畸形,样子可怕。”——马氏《历史》

“他们暗黑色的状貌是可怕的,他们的头不像头,只是一种块状之物,他们的眼睛状如针孔,也不像眼睛......至老而无须......他们身躯短小,行动敏捷,善用弓矢,头颈也永远傲然自举着。”——Jordanes《哥特史》

“(阿提拉)是一个身躯不高,胸宽头大的人,两眼小而幽晦,鼻屏,肤色微黑。”——Jordanes《哥特史》

后世贝利撒留军中匈人统帅Althias也被描述为“瘦而不高”。从这些描述来看,除去因为恐惧和憎恶而误解夸大的部分,匈人的大蒙古利亚种特征非常的明显。和匈人一同进入欧洲的阿兰人则是典型的欧罗巴人种,高大白皙而多为金发(伏尔加河流域阿兰墓葬中出土四具尸骸,平均身高接近186cm),对比之下匈人区别于欧罗巴人种的特征更加鲜明。

但匈人遗骨的测定上遇到了相当大的麻烦,因为文字或者其他有决定性意义的物证确实,匈人入侵欧洲时期的东欧墓葬中,能确定是匈人的骨骼少之又少,以至于Bartucz发出“我不知道任何一个确定无疑的属于匈人的头盖骨”之哀叹。而这些骨骼之中,绝大多数又是同时具有欧罗巴和蒙古利亚特征,而这种情况下确定其主要的属性到底是欧罗巴还是蒙古利亚几乎是不可能的。 然而尽管有这些不确定因素存在,认为匈人是以蒙古利亚种为主的还是学界的主流观点。毕竟东欧在此之前从来没有出现过任何蒙古利亚种的骨骼,而带来他们的匈人必定有很大的蒙古利亚种的成分。至于到底是蒙古利亚种中的那个亚种,目前以持“西伯利亚种”的观点为多数。

匈人的语言方面,他们留下的词汇极少,但是有相当数量的人名和部落名被保留了下来,在比对之后它们被分类为突厥语系,日耳曼语系,伊朗语系,混合语系。部分人名罗列如下:

阿提拉时代:

突厥语系:Basich, Berichos, Dengizich, Ellac, Emnetzur, Erekan, Eskan, Eskam, Mundzucus, Oebarsios, Uldin, Ultzindur;

日耳曼语系:Attila, Bleda, Edekon【注6】, Laudaricus, Onegesius, Ruga;

伊朗语系:Hormidac;

混合语系:Kursich, Tuldila;

东罗马军中服役的匈人:

突厥语系:Althias, Elmincur, Elmingeir, Zolbon;

伊朗语系:Aischmanos, Balas, Chorsomanors, Chorsomantis, Zartir;

混合语系:Apsich, Apsikal。

可见,突厥语系是占绝对主导地位的。而日耳曼语系和伊朗语系都是特殊时期的产物:阿提拉本人和众日耳曼贵族私交甚笃,拜占庭长年和萨珊波斯亦战亦和,故出现较多的日耳曼名字和伊朗名字也毫不奇怪。部落名称则都是突厥语(在第五节中列出)。对匈人旁支后代的楚瓦什人研究也表明他们的语言是突厥语的分支。由于匈人周围都是操着印欧语言的民族,故基本可以认定,匈人使用的是突厥语。

2、匈奴

匈奴的情况远较匈人复杂。匈奴长时间统治了广大区域,且与统治下的各民族交流频繁,于中原王朝亦时战时和,所以人种上的特征日益淡化,想要在现存的少数文物中确定出匈奴的本来族源甚为困难。

首先还是关于匈奴的文献记载。令人诧异的是,直接描述两汉时期匈奴人样貌特征的文献极少——或者说能够确定的只有一条,来自于《汉书-金日升传》:

“金日升字翁叔,本匈奴休屠王太子也......日升长八尺二寸,容貌甚严。”

而后世众多的史书中描写的如刘渊,赫连勃勃等匈奴后人,无不是长大白皙美髯之辈,再加上晋朝民间普遍认为匈奴人是“高鼻深目”,似乎在暗示这匈奴人的欧罗巴血统。但考虑到这些人都是一方之主,描写上难免有夸张之处,再加上晋末和汉时相去较远,使得这些证据的效力打了折扣。

文献以外的记录,如雕塑绘画上证据亦不多,且争论依旧。诺音乌拉25号墓中出土了一幅人像刺绣画,画中人头发浓密梳向后方,前额宽广,眼睛巨大,上嘴唇有浓密的胡须,面孔威严。很多考古学家认为这就是墓主人。值得注意的是,此人的眼珠虽然绣成黑色,但瞳孔却用蓝线绣成。大多数人认为这是匈奴人是欧罗巴人种的力证,但亦有人表示不能确定这就是墓主人,且瞳孔绣成蓝色也许只是表示眼神锐利(笔者不赞同这种说法)。霍去病墓前的马踏匈奴石雕,所雕刻匈奴人脸部平坦,颧骨稍稍突出,头发胡须非常浓密。有的学者认为他平坦的面部和较为细小的眼睛说明了其为蒙古利亚种,但亦有学者认为刻意突出的浓密毛发体现了欧罗巴种的特征。陕西客家庄匈奴墓出土的铜饰牌上两摔跤人物,鼻梁高挺,头发后披,疑为欧罗巴人种,但不能确定是否就是匈奴人。其他的例证,不是同时具有两大种族的特征,就是不能确定到底是不是匈奴人。

遗骨的分析上,匈奴人种呈现出了南北分化的态势。内蒙古桃红巴拉古墓和青海大通匈奴墓中的骨骼鉴定结果是:基本可以确定属于蒙古大人种,面型上看和贝加尔湖地区的匈奴颅骨有些类似,但是头盖骨的水平直径存在较大差异,和蒙古人种华北组接近,此二墓年代较早为公元前三世纪,当时的匈奴刚刚成形。内蒙毛庆沟的战国时期墓葬收集的26例个体则和华北组更加接近,和北亚组和极北组差异明显,此墓葬虽然不是严格意义上的匈奴墓,但具有典型匈奴文化的多个特征。1世纪左右北部匈奴墓地则发现了多例欧罗巴人种或者含有欧罗巴人种特征的骨骼,而其中的蒙古种更接近于北亚蒙古种,但此时匈奴已和本地居民长期通婚。故总体上来说,数据依然不足,难以判断匈奴人的族群。

匈奴的语言方面,遗留的词语比匈人更少,在文献中可循的只有7组14个,且这些遗留下来的词语有的类似于突厥语,有的类似于蒙古语,有的类似于通古斯语,H.W.Bailey甚至对这些词一一作了伊朗语的诠释。需要指出的是,匈奴在很长的时间里统治了极其广大地区,而这个地区中包含了众多操着各种语言的种族,这样造成的语言上的复杂性,远远不能用14个词语来解释清楚。事实上,中国北方长期的民族混杂也导致了很多词汇的通用。如最著名的阿尔泰语系词汇“腾格里”,经过反复的研究发现并不是源出阿尔泰语系,而是个极其古老的借鉴词。这样使得匈奴到底用什么样的语言成为了非常难解的谜题。

五、匈人起源的其他猜测

关于匈人起源的猜测和探究其实一直没有停止过,大大小小各种假说有十数种之多。但鉴于篇幅有限,笔者在这里无法一一列举,又因此文长而枯燥,故只在此举出两个比较有趣的假说。

1、匈人是起源于极北地区的森林民族。

这个观点的证据大多来自于马氏的《历史》。考古发现,一些匈人贵族妇女的颅骨严重变形,后续的研究发现这种变形不是由于外力的击打,而是因为幼年时期刻意的缠裹而造成的。这种习俗曾经在欧亚大陆北方和古代美洲比较常见,但当欧亚大陆进入文明期后,这种习俗很快消亡。故有学者声称,匈人拥有这种习俗,说明匈人生活的地区是极北或者山地等相对隔绝的地区。

马氏的另一条记载描述了匈人喜欢食用生的没有用火加热的肉类。类似的习俗在今天的爱斯基摩人中还可以发现,这是因为极地地区的居民无法从蔬菜水果中获取维生素,故转而食用生冷的肉,防止高温破坏维生素C。

考古发掘上,有一些证据是支持这一观点的。从七河流域的墓葬中,考古工作者们发现公元前12世纪开始,陆续有大量的短颅型居民涌入了这个地区,改变了原先长颅型居民占主要地位的情况,而部分短颅居民在3世纪的欧亚大迁徙中转移到了咸海的东北岸。很多苏联学者认为这些人就是匈人的祖先之一,而在他们的墓葬里,人们发现了被刻意装扮成驯鹿样貌的马的尸骸。这是个非常有意思的现象,因为驯鹿只有极北地区才有,故可以肯定的是这支短颅型居民源自西伯利亚的北部。然而可惜的是,证明这些人是匈人祖先的证据严重不足。

六、结论

根据上述各个方面的总结,笔者认为,匈人和匈奴之间的直接传承关系靠现有的证据还无法证明,从种种迹象来看两者确实可能有着某种联系,但是差距亦是显而易见的和根本性的。所以笔者更倾向于这种观点:东汉时期北匈奴在汉和鲜卑的强大压力下被迫西迁,再加上环境等因素的影响,引发了欧亚大陆历史上史无前例的一次多米诺骨牌式民族大迁徙。匈人的先祖可能是遭到了来自东方的侵略和挤压而进一步的西迁,迁徙的过程中也许吸收了部分西迁的北匈奴,在整合了众多来源不同的民族后,匈人才进入了东欧,掀开了历史的新篇章。

参考文献

1. 林斡,《匈奴史》,内蒙古人民出版社,2010年;

2. 马利清,《原匈奴,匈奴历史文化的考古与探索》,内蒙古大学出版社,2005年;

3. J.Otto Maenchen-Helfen, The world of Huns——Studies in Their history and Culture,Berkeley, University of Califonia Press, 1973;

4. 余太山,《关于Huns族源的臆测》,《文史》第34辑,中华书局1992年版,第286—287页;

5. 韩百诗,《匈人和匈奴人》;

6. 余太山,《匈奴、Huns同族论质疑》,《文史》第33辑,中华书局1990年版,第57—74页;

7. 齐思和,《匈奴西迁及其在欧洲的活动》,《历史研究》,1977年03期;

8. 贾衣肯,《匈奴西迁问题研究综述》,《中国史研究动态》,2006年第9期,第11-19页;

9. 马利清,《关于北匈奴西迁的考古学新探索》,《内蒙古社会科学》,2004年01期;

10. 林斡,《关于匈奴 、东胡、突厥三大族系人种的探索》,《内蒙古大学学报》,1997年05期;

11. 马利清,《关于匈奴人种的考古学和人类学研究》,《中央民族大学学报》,2007年04期;

12. 莫任南,《匈奴人的宗教信仰》,《湖南师范大学社会科学学报》,1995年02期;

13. 刘衍钢铁,《古典学视野中的“匈”与“匈奴”》,《古代文明》,2010年01期;

14. 陈立柱,《夏文化北播及其匈奴关系的初步考察》,《历史研究》,1997年04期;

15. 泰库尔曼,《匈奴人的军事风俗》;

16. 小谷仲男,《塞と大月氏》,东洋史研究 (1969), 28(2-3): 196-212;

17. 白莉,《北匈奴西迁至中亚及继续西迁之原因》,《和田师范专科学校学报》,2007年第5期;

18. 王巍,《东亚地区古代铁器及冶铁术的传播与交流》,中国社会科学出版社,1999年;

19. 钟少异,《中国古代军事工程技术史》,山西教育出版社,2003年;

20. 杨阳,《中国北方匈奴民族形成探源》;

【注】

1.对于将“Scourge of God”翻译为“上帝之鞭”,笔者略有不同观点。对于匈人,尤其是阿提拉,西方宗教界一直冠以魔鬼的称号,就算阿提拉死后很多年,匈人在世人眼中依然是魔鬼的代言人。然而上帝之鞭暗含着“上帝借阿提拉之手惩罚凡人”之意,而这层意思是西方宗教界中没有出现的,故笔者以为翻译成类似“诸神的瘟疫”要比上帝之鞭来的妥当。

2. 该观点来自方汉文《匈族Huns西迁与罗马帝国的崩溃》,载于《寻根》2006年第6期。然而贾衣肯所著载于《中国史研究动态》2006年第10期的《匈奴西迁问题研究综述》一文似对此观点颇为不屑。笔者对于本文涉及的其他方面多少有些涉猎,但惟独甲骨文方面几乎算是一片空白,无法判断双方的说法谁更有理有据,为了保险起见,将贾文对于该问题的评价摘抄如下:

该文“甲骨文‘亚匈’即匈奴”。殷商时期匈奴部族统称为“匈”的论点似缺乏坚实的依据。首先,作者将甲骨文中的“ ”字释读为“亚凶”有误,该字一般作“擒”解。第二,作者引以为据,附在文中的甲骨集《卜辞通纂》第499片图片明显倒置,同时误将“

”字释读为“亚凶”有误,该字一般作“擒”解。第二,作者引以为据,附在文中的甲骨集《卜辞通纂》第499片图片明显倒置,同时误将“ ”字释为“凶”;第三,文中作为重要论据引用的甲骨集《卜辞通纂》第494片文字有误,并且在论述中转引郭沫若对该片内容的释文时,擅自将“

”字释为“凶”;第三,文中作为重要论据引用的甲骨集《卜辞通纂》第494片文字有误,并且在论述中转引郭沫若对该片内容的释文时,擅自将“ 方”改写为“凶方”未免主观臆断。因此,作者“亚凶就是匈奴,也是以后从中国北部消失,而在欧洲出现的HUN族”的推论也就难以成立。

方”改写为“凶方”未免主观臆断。因此,作者“亚凶就是匈奴,也是以后从中国北部消失,而在欧洲出现的HUN族”的推论也就难以成立。

孰是孰非,还请对甲骨文方面了解的牛人来为笔者释疑。

3. 夏德对于这个词条还有另一种解释,他认为这位忽倪就是古典史料中阿提拉的幼子艾尔纳克(Emac),声称他在阿提拉死后率领部众回到伏尔加河旧地继续统治,同时和中国有所来往。此说漏洞百出,甚至早已被大多数同族论者所抛弃,故没有将其列入文章之中。

4. 余太山先生认为这支留下的羸弱之众是迁徙过程中脱离北单于部众的,不可能知道之后北单于西走康居的情况,故认为这条国条也有后人猜测和附会之嫌,亦有可能是北魏人将此北单于和西汉元帝时期亡命康居的郅支单于混淆。笔者以为北单于安置这些部众之时,完全可能告知他们本部迁徙的下一步计划,所以悦般国人知道单于西走康居并不违背情理,而认为北魏史书讲前汉的事情和后汉弄混淆,也是不太可能的。

5. 有的学者认为马氏的《历史》中光说匈人“游”而未说其“牧”,说明匈人牲畜很少,游牧特征不够明显。笔者以为这是因为马氏在匈人篇的姊妹篇阿兰篇中已经详细介绍了他们游牧的情况,他认为匈人和阿兰人关系密切,故在匈人的章节中省略了相同的部分而导致的。

6.对于此词的归属,韩百诗认为可以用突厥文adgu来解释,意思为“好”,且认为金帐汗国时期不少人名与其类似,故应归属到突厥语系中。

相关下载

相关文章

更多+热门搜索

手游排行榜

- 最新排行

- 最热排行

- 评分最高

-

模拟经营 大小:531.45M

-

动作塔防 大小:28.19MB

-

冒险解谜 大小:42.6M

-

休闲益智 大小:97M

-

应用软件 大小:35.22MB

-

其他游戏 大小:56.48MBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-

角色扮演 大小:66.1M

-

角色扮演 大小:300MB

-

冒险解谜 大小:600MB

-

其他游戏 大小:39.1M